应对气候变化的举措

Socionext集团相信,通过我们提供的SoC持续助力客户减少GHG(温室气体)排放,将有助于实现可持续发展的社会。我们通过与引领全球市场的主要客户联合研发,以及利用本公司自主研发的多核设计技术、低功耗AI引擎/加速器等定制开发高性能SoC,来实现客户产品的进一步小型化、高集成化和低功耗化,从而助力客户创新。

2023年度,我们对气候变化给本集团事业活动带来的“风险”和“机遇”有以下认识,并通过情景分析计算出了“风险”和“机遇”对财务和事业的影响。

气候变化相关的主要风险和机遇

| 类别 | 气候变化对本公司的影响 | 本公司的对策 | ||

|---|---|---|---|---|

| 风险 | 转型风险 | 政策、法规 | 由于节能和减少GHG排放的举措和措施导致成本增加。 (如碳定价等能源成本增加等)。 |

及早掌握全球趋势和法规的变化,计划性地对措施进行检讨、执行和评估。继续监控供应链的GHG排放,鼓励供应商减少排放。 |

| 技术 | 为维持和提升市场竞争力,研发开支增加。 为维持和提升市场竞争力,生产成本增加。 |

与客户和供应商合作,开发和提供低功耗、节省空间的环保设备和解决方案。 | ||

| 市场与声誉风险 | 无法提供符合环保要求的设备导致销售额下降并带来声誉风险。 法规导致材料和电力等的采购成本增加。 |

开发和提供有助于减少GHG排放的产品与服务。 重新评估使用材料,考虑引入可再生能源以降低GHG排放。 |

||

| 物理风险 | 急性 | 由于极端天气导致生产委托方暂停运营(包括本公司的开发和物流)。 | 定期重新评估事业连续性计划,包括外包生产商和数据中心等暂停运营时的据点分散化等。 探讨通过有效利用办公室、数据中心的电力来削减成本的可能性。 |

|

| 慢性 | 由于水资源短缺导致生产委托方暂停运营。 由于气温升高导致数据中心等的空调成本增加。 |

|||

| 机遇 | 资源效率 | 通过有效利用办公室和数据中心等的资源(能源、水)来削减成本。 | 通过提高SoC开发效率(利用本公司自主研发的多核心设计技术和低功耗的AI引擎/加速器)来削减成本。 | |

| 产品/服务 | 以帮助客户节约能源和减少GHG排放的低功耗产品为主,需求增加。 | 开发和提供低功耗、节省空间的环保设备和解决方案。 | ||

| 市场 | 基于低功耗技术,获取新客户。 | 以面向ADAS/AD/数据中心的SoC为中心,实现更进一步的低功耗化和小型化,以获取新客户。 | ||

情景分析

| 类别 | 情景/参考信息 |

|---|---|

| 期间 |

短期:至2025年 中期:2026年-2030年 长期:2031年-2050年 |

| 影响 |

小:10亿日元以内 中:10亿-50亿日元 大:50亿日元以上 ※以年度为单位的影响额 |

| 情景 | 1.5℃/2.0℃情景:IEA(国际能源机构)SDS/NZE、IPCC(政府间气候变化专门委员会)RCP/SSP1 |

| 情景分析的推进方式 | 本集团根据IEA和IPCC发布的“巴黎协定一致通过把全球平均气温升幅控制在2.0℃以内(部分1.5℃以内)”这一情景,对相关风险与机遇进行了分析。 |

[1.5℃/2.0℃情景下对本集团的影响]

| 类别 | 气候变化对本公司的影响 | 对事业活动的财务影响 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 重要度*1 | 期间 | 影响项目 | 影响度*2 | |||||

| 小 | 中 | 大 | ||||||

| 转型风险 | 政策、法规 | 由于节能和减少GHG排放的举措和措施导致成本增加。(如碳定价等能源成本增加等) | 中 | 中长期 | 成本 |

|

||

| 技术 | 为维持和提升市场竞争力,研发开支增加。 为维持和提升市场竞争力,生产成本增加。 |

高 | 短期和中期 | 成本 |

|

|||

| 市场与声誉风险 | 由于客户需求变化,销售额减少。 无法提供符合环保要求的设备带来声誉风险。 |

中 | 中长期 | 销售额 | ー | |||

| 法规导致材料和电力等的采购成本增加。 | 中 | 中长期 | 成本 | ー | ||||

| 物理风险 | 急性 | 极端天气导致外包生产商或数据中心暂停运营。 | 低 | 中长期 | 销售额 | ー | ||

| 慢性 | 水资源短缺导致外包生产商暂停运营。 | 低 | 中长期 | 销售额 | ー | |||

| 气温升高导致数据中心等的电力成本增加。 | 中 | 中长期 | 成本 |

|

||||

| 机会 | 资源效率 | 通过有效利用办公室和数据中心的资源(能源、水)来削减成本。 | 中 | 中长期 | 成本 |

|

||

| 产品/服务 | 以帮助客户节约能源和减少GHG排放的低功耗产品为主,需求增加。 | 中 | 中长期 | 销售额 | ー | |||

| 市场 | 基于低功耗技术,获取新客户。 | 中 | 中长期 | 销售额 | ー | |||

*1:考量气候相关风险与机遇的“发生可能性”和“影响程度”,将重要度分为“高”“中”“低”三档,据此进行评估。

*2:难以计量的风险和机遇影响度在各项目中仅做定性评价,并标注为“-”。

风险与机遇的具体举措

近年来,随着自动驾驶技术的发展以及生成式AI市场应用的开始,预计对应的算力规模将呈现指数级增长的趋势。因此,如何降低电力能耗并减少GHG排放也成为了一项社会性课题。本集团为保持和提升市场竞争力,应对能源成本增加的挑战,从研发阶段即采取降低电力功耗的措施。

(1)降低LSI功耗的举措

[通过微细化降低功耗]

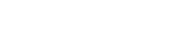

为了满足客户对LSI低能耗的要求,本集团正在通过探索工艺节点的升级(微细化和低电压化)来推进低功耗化。

先进制程工艺的功耗相较于传统制程工艺有着显著的优势,与28nm工艺相比,最先进的2nm/3nm制程工艺的单个晶体管功耗大致是前者的1/10以内。

[通过微细化/低电压化降低功耗的示意图]

[以实现低功耗化为目标的设计技术]

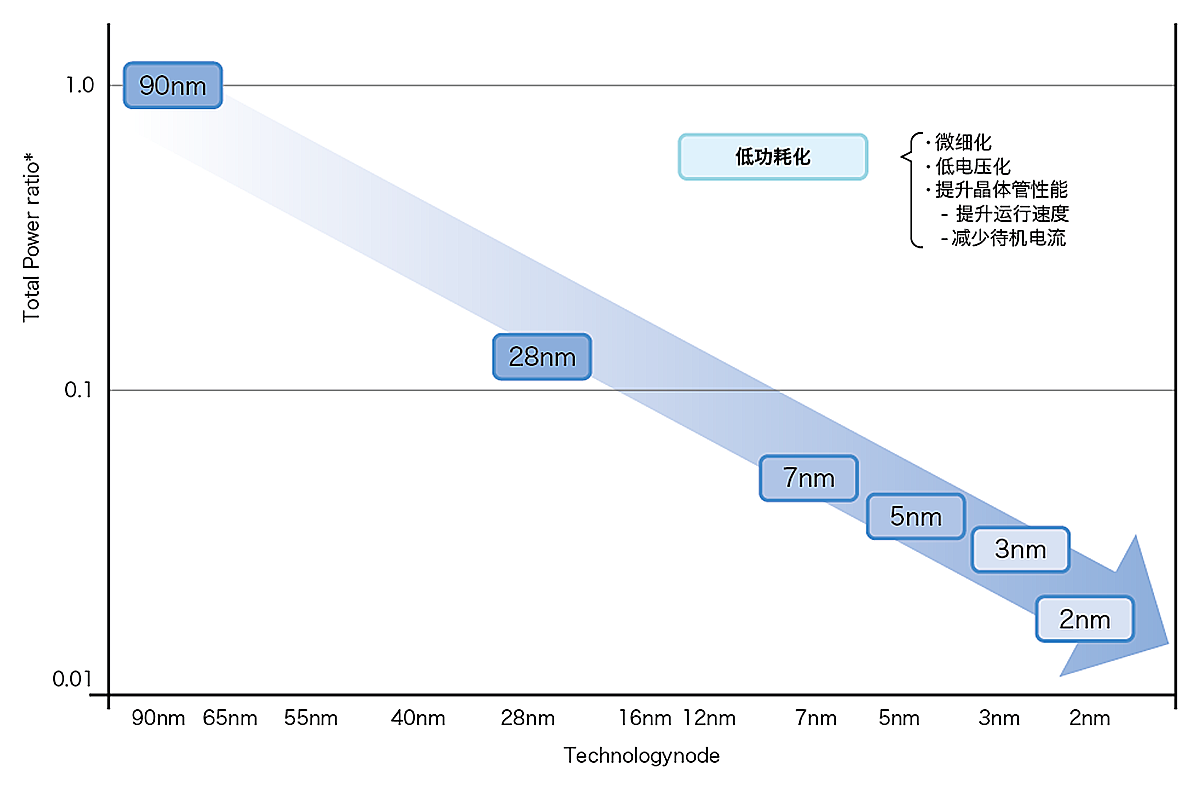

本集团在SoC设计中,正在采取各种措施以满足客户对低功耗的需求。为了实现低功耗LSI,不能仅靠个别技术,而是需要综合各种技术才会有效(参见下图)。本集团的设计环境“参考设计流程”适用于各种低功耗技术,既可降低LSI的运行功耗,也可降低待机功耗。特别是通过控制电源,实现了低功耗手法的体系化开发。

另外本集团通过全面采用UPF/CPF*,减少对客户设计资产的变更,使低功耗设计变得更加容易。UPF和CPF的采用让以往难以验证的低功耗技术也实现了设计的高可靠性。

*:UPF(统一电源格式)是用来描述作为IEEE Std. 1801标准化的低功耗设计指南的标准规格。

CPF(通用电源格式)是用来描述已在Si2标准化的低功耗设计指南的标准规格。

[低功耗设计方案]

[可实现低功耗的设计/开发流程及封装技术]

本集团为实现客户产品的低功耗化,制定并运行了独家开发流程(“设计与评审”机制)。具体内容包括:听取客户提出的低功耗规格需求;提出用于确定规格、满足需求的技术选项(包括工艺节点选项)方案;选择在GHG(温室气体)减排等环保方面采取积极措施的Fab(晶圆厂)及OSAT(外包半导体封装与测试)厂商,从产品制造到使用的各个阶段为温室气体减排贡献力量。在开发阶段,致力于实现低功耗化和小型化的逻辑设计、物理设计和封装设计(包括2.5D封装、3D封装和芯粒战略等),通过SoC产品为温室气体减排贡献力量。

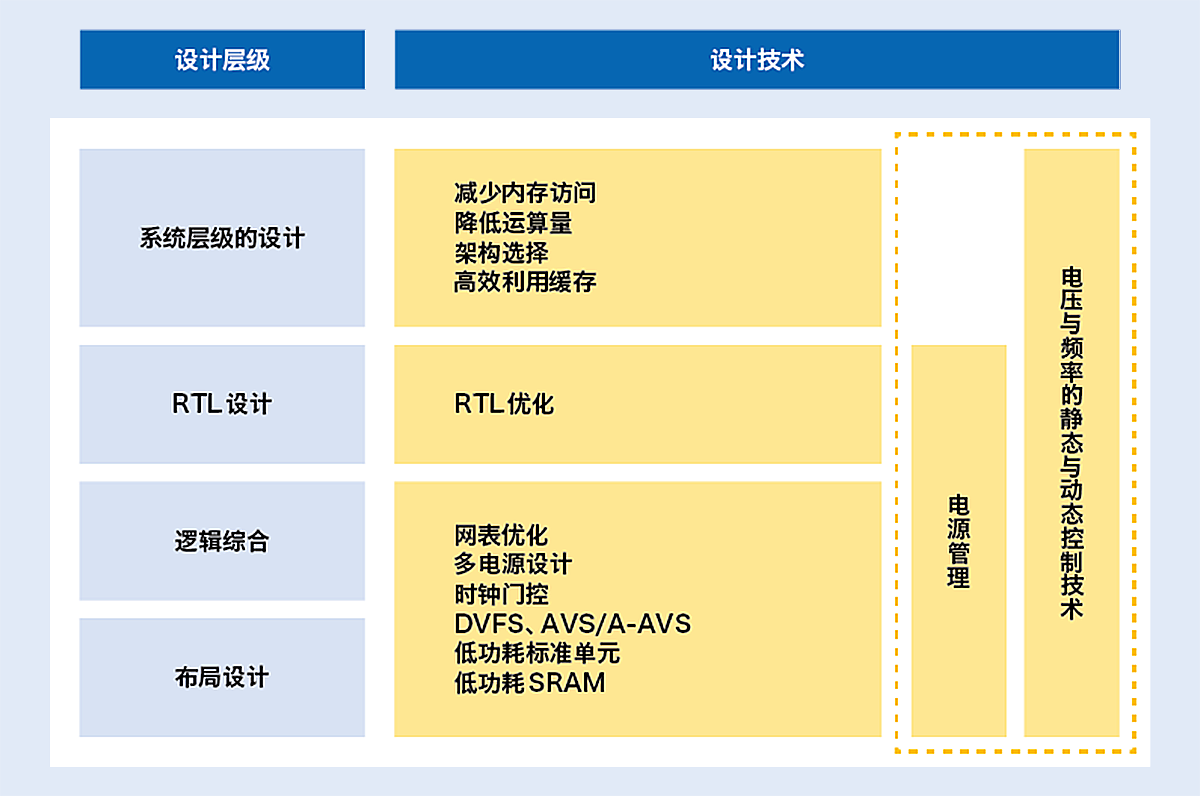

综上所述,本集团通过开发和提供尖端技术产品以及搭载着多样化低功耗技术的产品,助力客户有效节能减排。按从工艺节点划分的销售额变化来看,无论是产品销售额还是NRE(一次性工程费用)收入,均呈现出向尖端技术产品(3nm至7nm)倾斜的趋势。NRE收入有望成为未来产品销售额的先行指标,2023年度NRE收入中的尖端技术产品占比已达71%。

[销售额明细(按工艺节点划分)]

(2)小型化与省空间化举措

本集团通过LSI小型化降低使用材料(矿物资源、化石资源)的用量,为从原材料到产品的整个生产过程中的节能作出了贡献。此外,LSI的小型化还促进了客户最终产品的小型化与省空间化,并使设备运行时的散热对策变得简单易行。

这不仅有助于客户降低使用材料的用量和生产过程中的能源消耗,也通过降低最终产品使用阶段的能源消耗(例如提升电动汽车的续航里程、减轻数据中心的空调系统负载等),助力实现社会的可持续发展。

近年来,以2.5D和3D集成技术为代表的芯粒技术已进入实用阶段,作为突破LSI微细化极限的关键技术而备受期待。本集团正在通过积极采用本技术,来进一步推进小型化、省空间化和低功耗化。

(3)降低数据中心电力消耗的举措

向研发尖端技术产品(2nm至7nm)转型所带来的高集成化发展,增加了数据中心的数据处理量。当前,数据中心的电力消耗已占本集团GHG排放量(Scope 1与Scope 2合计值)的约50%。未来伴随事业规模的扩大,电力消耗预计还将进一步增加。

为降低数据中心的电力消耗,本集团正在以CPU/服务器等为中心逐步引进低功耗型设备以替换现有设备。

同时,通过开发流程、开发手法等改进带来的运营效率提升,力求限制CPU/服务器的运行时间,从而达到降低功耗的效果。此外,我们还通过整合数据中心,转而推进设备水冷化等措施,努力进一步降低电力消耗。

应对气候变化的指标和目标

2023年度本集团的温室气体排放量(Scope1*1、Scope2*2)为8,198吨二氧化碳当量(t-CO2)。同比减少336t-CO2。此外,每单位销售额对应的温室气体排放量为3.71t-CO2,同比减少0.72t-CO2。 本集团的目标是到2050年实现GHG排放量(Scope1、Scope2)的碳中和,为此我们将继续探讨和实施减排措施。

[GHG排放量]

| 2021年度 (t-CO2) |

2022年度 (t-CO2) |

2023年度 (t-CO2) |

同比 (t-CO2) |

目标 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 318 | 235 | 262 | 27 (111%) | 到2050年实现碳中和 |

| Scope2 | 6,971 | 8,299 | 7,936 | △363 (96%) | |

| 总计 | 7,289 | 8,534 | 8,198 | △336 (96%) |

[每单位销售额GHG排放量(亿日元)]

| 2021年度 (t-CO2) |

2022年度 (t-CO2) |

2023年度 (t-CO2) |

同比 (t-CO2) |

|

|---|---|---|---|---|

| Scope1、2 | 6.23 | 4.43 | 3.71 | △0.72 |

[GHG排放量明细]

| 温室气体(GHG)排放量 | 全球实绩 (t-CO2) | |||

|---|---|---|---|---|

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||

| Scope1 | 318 | 235 | 262 | |

| Scope2 | 基于市场 | 6,971 | 8,299 | 7,936 |

| Scope3 | 246,765 | 536,424 | 376,810 | |

| 总计 | 254,054 | 544,958 | 385,008 | |

| Scope3详细分类 | ||||

| Cat.1 | 外购商品和服务 | 216,169 | 500,316 | 339,024 |

| Cat.2 | 资本商品 | 27,715 | 32,053 | 32,164 |

| Cat.3 | 不包括在Scope 1、2内的燃料 与能源相关活动 |

1,269 | 1,416 | 1,370 |

| Cat.4 | 上游运输和配送 | 895 | 1,150 | 1,136 |

| Cat.5 | 事业中产生的废弃物 | 50 | 26 | 25 |

| Cat.6 | 商务旅行 | 200 | 953 | 2,267 |

| Cat.7 | 雇员通勤 | 467 | 510 | 824 |

| Cat.8 | 上游租赁资产 | 不适用 | ||

| Cat.9 | 下游运输和配送 | 因采用Cat.4算出,不适用 | ||

| Cat.10 | 已售产品的加工 | 不适用 | ||

| Cat.11 | 已售产品的使用 | 不适用 | ||

| Cat.12 | 已售产品的报废处理 | 不适用 | ||

| Cat.13 | 下游租赁资产 | 不适用 | ||

| Cat.14 | 特许经营 | 不适用 | ||

| Cat.15 | 投资 | 不适用 | ||

[IFRS S2要求披露的项目]

| 披露项目 | 指标 | 全球实绩 | SASB标准对照表 (代码) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||

| 温室气体排放 | (1)集团在全球范围内的“Scope1”总排放量 | 318 t-CO2eq |

235 t-CO2eq |

262 t-CO2eq |

TC-SC-110a.1 |

| (2)全氟化合物总排放量 | 本集团产品不含该物质,所以不排放此类温室气体。 | TC-SC-110a.1 | |||

| 说明为管理“Scope1”内的排放而制定的长期和短期战略或计划,以及针对减排目标及其他目标的绩效分析 | 力争到2050年实现温室气体(Scope 1和Scope 2的总和)净零排放,达到碳中和。 | TC-SC-110a.2 | |||

| 事业活动中的能源管理 | (1)能源消耗总量 | 176,530 GJ | 197,892 GJ | 165,944 GJ | TC-SC-130a.1 |

| (2)电力系统的电力占比 | 95.3% | 96.4% | 95.2% | ||

| (3)可再生能源占比 | 0% | 0% | 0% | ||

| 水管理 | (1)总取水量 *2021年度仅包含日本国内实绩 |

3,440m3* | 4,798m3 | 4,145m3 | TC-SC-140a.1 |

| (2)总耗水量及其“基线水压力”为“高”或“极高”地区的比例 | 水资源压力处于“极高”或“高”水平地区的使用比例为0%。 | ||||

| 产品生命周期管理 | 含有IEC62474声明物质的产品占销售额的比例 | 含有IEC62474声明物质的产品占销售额的百分比为0%。 本集团产品不使用超过IEC62474声明阈值的物质,不使用需要报告用途的物质,也不使用任何需要报告的物质。 |

TC-SC-410a.1 | ||

| (1)服务器、(2)台式机、以及(3)笔记本电脑的系统层面相关处理器的能源效率 | 不适用。 | TC-SC-410a.2 | |||

| 总生产量 (披露通过自有生产设备和签订外包协议的生产设备生产的总产量) |

151,026千个 | 159,068千个 | 123,770千个 | TC-SC-000.A | |

| 自有设备的产量占比 | 0% | 0% | 0% | TC-SC-000.B | |

| 本集团的生产流程实施外包,自有设施不进行生产活动。 | |||||